-

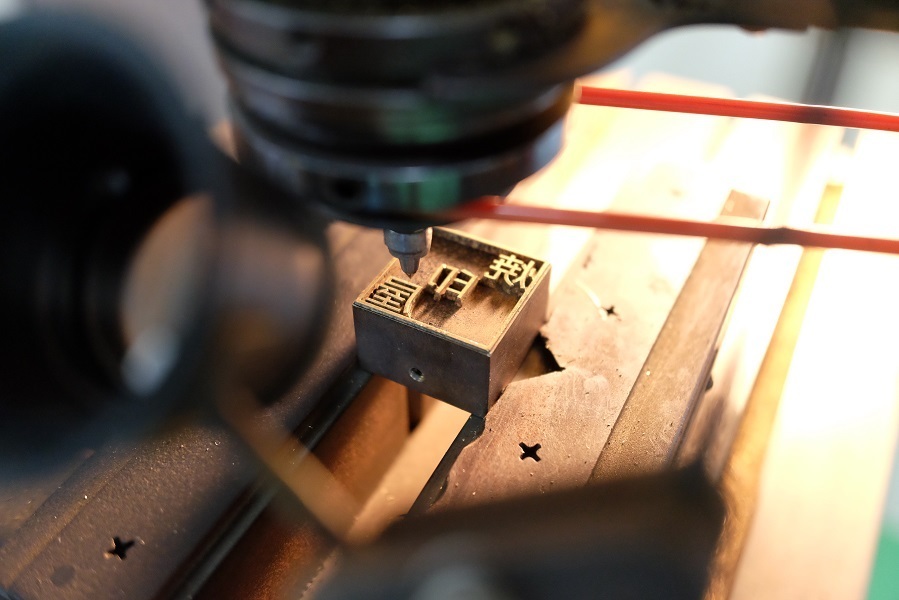

焼印とは、対象物に「焦げ跡」を付ける道具です。使い方の基本は、各社HPでも紹介されていますので、今回は少し違った視点で「焼印のコツ」をお伝えしたいと思います。初めての方にも、「なるほど」と思ってもらえたら嬉しいです。

- 今からお伝えする「表現」は実際の意味と相違があるかもしれないですが、「焦げ」と「燃焼」の違いを意識するのが綺麗な焼跡を目指す為に必要です。

- まず意識してほしいのが、「焦げ」と「燃焼」は違うということ。焼印で狙いたいのは「焦げ」までで、「燃焼」はやりすぎです。焦げは素材がちょうど良く色づいた状態。一方、燃焼は素材が焼けすぎて炭のように真っ黒になった状態です。素材によって「焦げる温度」と「燃える温度」は違うので、そこを見極めるのが難しいところです。

- 温度差を見極める作業として、至極単純ですが「1分温めて1秒捺す・1分温めて1秒捺す」を繰り返します。

- ある一定の回数までくると「写らない→薄い→薄い(強)→焦げ→焦げ(強)→燃焼」と焼跡が変わります。基本の考え方で、真っ黒に焼き写った場合は「燃焼まで上がってしまった」と決めてしまってOKです。

- 「薄い(強)→焦げ→焦げ(強)」まずはこの段階を狙いましょう。

- 可能であれば、温度測定器で「その時の印面温度」を測定してしまえばOKです。以降はその温度を目指せば大丈夫です。(これを体感・目視で分かってしまうが和菓子職人さんなどです。初めての方でも、何度も挑戦していると慣れてくると思います)

- 【測定器に関して】もし使うのであれば、レーザーでピッっと測定できる「一番安物」でOKです。安い時は千円くらいです。正確な温度を測定できなくてもOKで「その時の印面温度を見る」事が重要です。正確でなくても、「目安」として使えればそれで十分です。

- 続いて、直火と電気はどちらが難しい?(温度調節が難しい?)ですが、やはり難しいのは「直火式」です。電気コテは電気製品ですので、上限温度が決まっています。

- 電気コテは300度くらいまで上がります。大体のモノは、この温度までの調整で「焦げ」から「燃焼」まで捺せます。

- 直火は「火」で炙るので、自身の加減によって上限温度が一気に上がります。つまり温度調整の難易度が極端に上がります。

- おそらく、どこの焼印製造所様も、私も含め、初めての方は「電気式がおすすめ」とご案内すると思います。

- 「良い売り上げになるぜ…ふふふ」という理由で電気式をお勧めする所もあるのでしょうが、私個人の意見としては「心が折れない」という精神面でお勧めしています。

- 正直、初めての方は上手く焼跡が出せずに「なんでだよ!」と、心が折れやすいと思います。

- この記事を読んでいただければ、もっと上手く捺せるようにはなるとは思うのですが、直火は温度調整が本当にシビアです。電気コテの方が「焦げ温度」に調整する温度幅が少ないです。心が折れると、やる気も無くすと思いますし、研究・練習した時間も、品物もお金も勿体ないと思います。

- 温度調節が楽だと、日々捺す品物への押印ミスが少なくなるので、ロスも少なくなります。考え方によっては、電気式の方が費用は高いが、ロスが減る、という考えも出来るかと思います。

- 話がズレましたが、温度調節の難易度は「電気式」の方が簡単です。元も子もないですが、直火式でも慣れてしまえば誰でも使えます。(要は練習と慣れなんです…)

- 焼印は包丁のような「道具」と同じで、同じ包丁でも「鮨職人」と「鮨見習い」では、やはり慣れている方の魚(鮨)の仕上がりは異なります。プロと初心者で同じ道具を使っても、仕上がりが違うのは当然です。でも練習していると絶対に上手くなります、頑張ってください!!道具のクセがわかれば、必ずお客様のよい相棒になってくれます。そう信じて作らせて頂きます!

【作り続けて48年!焼印ならお任せください。お見積りはメール・FAXにて24時間受付中です。】

オーダーメイド・オリジナル

焼印製作なら「焼印屋」

適格請求書発行事業者/登録番号:T1810591937607

〒355-0076 埼玉県東松山市下唐子1934-35

2025-08-05

お問合せはこちら

お見積りは無料です。1営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

製造元:シブヤ彫刻

お問い合わせ

0493-24-1444

受付:平日9:00~17:00

FAX:0493-25-0236

Mail:shibuya@yakiinya.jp

※お見積りは1営業日以内にお返しいたします。

課税事業者登録:シブヤ彫刻

登録番号:T1810591937607

住所

〒355-0076

埼玉県東松山市下唐子1934-35

※ご来社のお客様は、事前にご連絡をお願いします。

関越自動車道

東松山IC小川・嵐山方面

東武東上線

森林公園南口より車5分